1980年に、公認会計士の有志によって設立されたピー・シー・エー株式会社(以下、PCA)は、会計・給与・販売管理などの基幹業務系ソフトウェアを通じて企業をサポートしている。

お客様のサポート対応においては、電話対応をメインとして、Webを活用したFAQなどのデジタルコンテンツの充実にも努め、多面的な情報発信とサポートを展開している。

そのお客様サポート対応を担っているのがカスタマーサポート部である。100名を超えるオペレータを抱えて対応しているが、よりハイタッチなサポートを実現するためには課題もあった。具体的には、オペレータの対応状況をリアルタイムに可視化することによる対応の品質向上や、通話記録の平準化によるアフターコールワークの軽減とデータの有効活用だ。

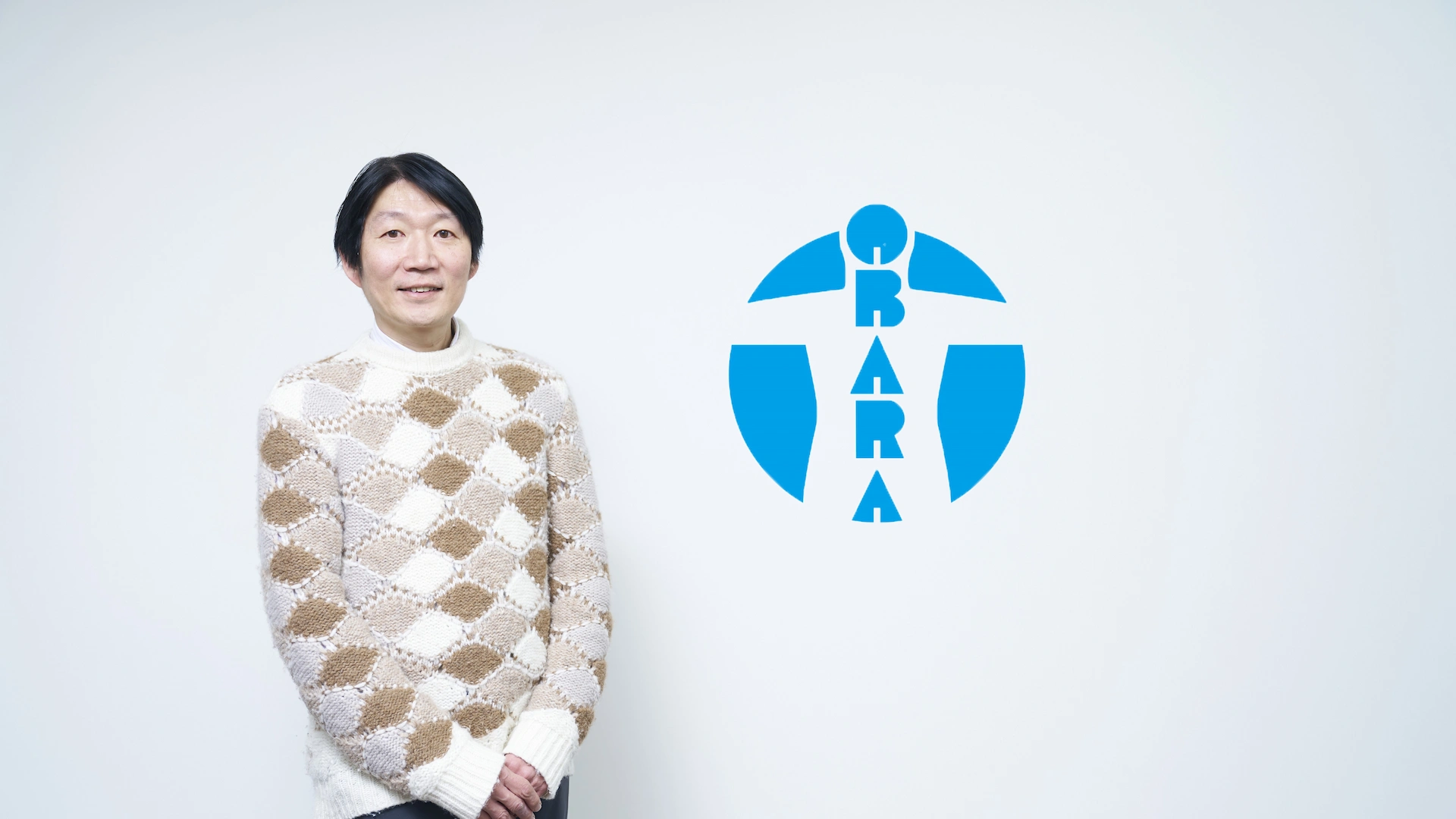

課題解決のために活用したのが、丸紅情報システムズ株式会社(以下、MSYS)が提供するコールセンター向け音声テキスト化サービス「MSYS Omnis(エムシスオムニス 以下、Omnis)」だ。OmnisがどのようにPCAの課題を解決したか、事業本部 カスタマーサポート部 樋川 貴一部長と同部 統括課 落合 昭徳次長に話を聞いた。

- 複数オペレータの対応状況をリアルタイムに可視化したい。

- 通話記録の要約といったアフターコールワークを軽減したい。

- 音声情報をテキスト化して分析やFAQ作成などに活用したい。

■Omnis導入の背景

コロナ禍により、在宅勤務でのオペレーションを導入

PCAでは、多種多様な基幹業務用のパッケージソフトウェアを開発し、企業等に販売している。そして、それらのソフトウェアに関する各種の問い合わせは電話によるサポートをメインに受け付けている。取り扱っているソフトウェアは財務会計・給与計算・販売管理・税務関連・周辺Webサービスなど幅広く、サポートも製品ごとにセグメント分けして対応しており、オペレータ数は100席を超えている。担当業務は、メインこそ電話対応だが、それ以外にもFAQをはじめとしたデジタルコンテンツの作成なども担っている。

この100席を超えるサポート体制も、コロナ禍の時期に在宅勤務を積極的に取り入れ、在宅勤務オペレータとフロア勤務オペレータに分けてサポート業務を遂行することになった。

「コロナ禍の影響で、電話サポートにおいても在宅勤務を取り入れました。当社ではクラウド型コールセンター/CTIシステムを導入していたので、在宅勤務体制を組んでも、電話対応には何ら問題はありませんでした。しかし、管理面では在宅勤務オペレータと、フロア勤務オペレータの通話状況などを担当SVが一括管理する必要があり、その対応が急務になりました」と落合次長は当時を振り返った。

従前は、オペレータの様子をチェックし、対応に苦慮していそうなオペレータがいれば通話をモニターしていたが、この方法では1つのオペレーションにしか対応できず、在宅勤務オペレータに対して有効ではない。そこで、オペレータの通話内容をテキスト化して担当するSVのPC画面に表示し、目視させることで、一括管理を実現する。そのために、音声通話をテキスト化できるソリューションが必要だと考えた。

お客様対応に集中するためにも、通話記録のテキスト化が有効

通話内容をテキストデータ化することのメリットは、SVの管理面だけでなく、オペレータ自身にもある。

通話内容は常に録音され、音声データとしてストックされる。しかし、オペレータはその場で回答しなければならないこともあり、お客様の声を一言一句聞き漏らすまいと通話に集中し、かつ、アフターコールワークで通話内容の要約文を作成する際に役立つように、メモをとるケースも少なくない。通話内容をリアルタイムにテキストデータ化できれば、オペレータの負荷は軽減されて、お客様との会話に集中でき、よりカスタマーファーストの実現につながる。通話内容がテキスト化されていれば、アフターコールワークでの要約文作成でも、労力を軽減できる。

また、お客様対応の内容をテキストデータ化しておくことで、CRMシステムとの連携や、FAQの作成にも有効活用することが可能になる。通話内容のテキストデータ化は、さまざまな業務効率改善と、カスタマーファーストの品質向上に有効だと判断され、そのためのソリューション導入が検討された。

■Omnisの選定理由

Omnisの選定理由は、圧倒的なテキスト化精度の高さ

音声テキスト化サービスの選定にあたって、最も重視したポイントは、すでに導入・稼働しているクラウド型コールセンター/CTIシステムとの連携だったと、落合次長は話す。

「もともと、クラウド型コールセンター/CTIシステムの導入もMSYS経由であったため、真っ先にMSYSに相談しました」

MSYSが提案したのが、コールセンター向け音声テキスト化サービスOmnisだった。もちろん、この時点でOmnisに決まった訳ではなく、他のツールも検討の対象になった。

「やはり音声の認識精度はとても重要で、他のツールと比較検討しました。当社サイドで実際の通話記録から電話による会話を再現し、その精度を測定しました。結果、Omnisの認識精度が最も優れていました。また将来的には、テキスト化された通話データからFAQコンテンツを生成し、FAQツールと連動させる使い方も視野に入れ、Omnisでいこうと決めました」と落合次長は選定のポイントを説明する。

検討当初にはなかったテキスト化一斉表示機能が、バージョンアップで実装

PCAがOmnisの検討を開始した時点では、SVが複数のオペレータの通話状況をリアルタイムかつ一元的にモニターできる機能は実装されていなかった。

「オペレータ一人ひとりの通話内容をテキスト化したデータをリアルタイムに確認することはできたのですが、複数名分を一覧できる機能はありませんでした。MSYSに要望したところ、それがバージョンアップで実装されました。いまでは非常に便利に使っています」と落合次長は満足そうな表情を見せた。

Omnisは、ユーザからの要望や意見をきちんと集約し、より多くのユーザにとって有益だと判断すれば、バージョンアップで新機能として追加することに前向きに取り組んでいる。SVが複数のオペレータの通話状況を一画面で把握できる機能は、極めて汎用性が高いと判断され、実装された。

Omnisの導入効果

課題解決効果について

Omnisの導入によって、PCAでは、当初抱えていた課題を着実に解消することができている。

複数のオペレータの状況をリアルタイムに把握、可視化できるようになったことで、お客様とオペレータとの通話がトラブルになってしまう前に、予防的にSVがサポートできるようになった。

また、通話内容を高い精度でテキスト化できるため、後々の確認作業等がし易くなるとともに、AIによる要約機能の活用で、アフターコールワークの効率化にも繋がっている。

「Omnis導入以前は、10分程度のお客様との通話内容は、終話後のアフターコールワークで平均5~6分ほどを費やして要約文を作成していました。その作業自体とても大変なのですが、加えて、オペレータの習熟度によって要約文の内容にばらつきが出ることも問題でした。Omnis導入後は、終話と同時に通話内容がテキスト化されている上に、AIが平準化した要約文の作成もできるため、アフターコールワークを平均2~3分で処理できるようになりました」と落合次長は成果について説明する。アフターコールワークに要する作業時間が50%程度削減できるというのは、効果としてとても大きなものといえる。

期待を超えた効果について

Omnisは、単に通話内容をテキスト化して表示するだけでなく、リアルタイムモニタリング機能によって、オペレータの通話内容がある設定閾値を超えた場合にSVにアラートを発する機能もあり、SVがオペレータをフォローする際に役立っている。こうした機能も、業務効率改善、応対品質の向上に繋がっていると落合次長は話す。

またPCAが取り扱っている製品の特性上、会話の中では専門用語や、英語のシステム用語も多出するため、オペレータの中には、その場で書き留めることも難しいケースが発生していたが、Omnisの導入後は通話後に内容を確認できるため、オペレータからは非常に便利になったと声があがっている。

■Omnisのさらなる活用について

多様なコンテンツの充実にもOmnisの活用が不可欠

すでに多くの成果をあげているOmnisだが、今後はもっと発展的な活用がしたいと樋川部長は話す。

「Omnisには、お客様やオペレータの音声データから、その時の感情を分析する機能があります。そうした機能を今後は有効活用して、オペレータの評価や、教育などに利用したいと思っています。

また、AIによる要約の機能を発展的に活用して、問い合わせの内容とその回答のセットを、FAQコンテンツとして2次的に活用していきたいと考えています。さらに今後は、AIチャットボットのリリースを予定しており、その学習データとしてOmnisがデータ化した応対記録が活用できると考えています。

当社としては、電話による直接対話でお客様をサポートすることは、カスタマーファーストの観点から最優先するべきだと認識していますが、繁忙期で電話がつながりにくいときや営業時間外でもお客様をサポートできる体制の構築という意味では、WebのFAQやAIチャットボットなどのデジタルツールを駆使していく必要があるとも考えています。デジタルツールを通じて提供する適切なコンテンツを充実させていく上でも、Omnisによる音声通話のテキスト化は非常に重要度を増していくと思っています」と、樋川部長はさらなるOmnisの活用に意欲を見せた。

顧客との直接的な接点となるコンタクトセンターの重要性は高まっている。適切な顧客対応はブランドロイヤリティを向上させる上、顧客とのやりとりは貴重な情報資産でもある。一方で、人材不足が懸念される状況では、オペレータの確保が難しくなっているため、DXによる効率化も喫緊の課題といえる。音声テキスト化は、コンタクトセンターにとって非常に有益なサービスとなっている。